“¿Por qué seguir imprimiendo una revista en papel en una época en que todo parece disolverse en lo digital?”, pregunta la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Pilar Barba, en el editorial de la edición trigésimo sexta de la revista Palabra Pública, aludiendo a la importancia de materializar las ideas: “lo que tocamos, observamos y nos rodea nació primero como una idea, un impulso, una intuición invisible”, dice la arquitecta. “Lo intangible es el origen de toda forma, pero también es su destino (...) Toda realidad humana nace de ese doble movimiento”. Bajo el título “La realidad y sus límites” —con portada a cargo de la ilustradora María Gabriela Prat—, la publicación ofrece reflexiones en torno a diversos temas como los efectos de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, la crisis de la democracia, los nuevos escenarios de la guerra, los enigmas de la consciencia humana y la amenaza de los microplásticos al medioambiente y la salud humana, entre otros asuntos.

En esta edición escriben autores y autoras como el filósofo y profesor U. de Chile Sergio Rojas, la ensayista y académica U. de Chile Paz López, y el crítico de arte Christian Viveros-Fauné; además de entrevistas a figuras como el teórico Jussi Parikka, la neurocientífica Lucía Melloni, la filósofa Eva Meijer y el artista Solimán López. También se suma la sección permanente Palabra Crítica con las reseñas de Ignacio Álvarez, Diego Parra, Lorena Amaro, Laura Lattanzi, Mauricio Barría e Iván Pinto.

Imagina, crea futuros

La sensación contemporánea de vivir al borde del desastre proviene de un progreso tecnológico acelerado que desborda la capacidad humana de darle sentido, plantea Sergio Rojas en el ensayo “La crisis neoliberal de la democracia”. Rojas, filósofo y profesor de la Facultad de Artes y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, afirma que el desarrollo tecnológico avanza, pero no con la humanidad como protagonista, lo que resulta en un progreso sin relato que no encuentra un futuro claro. En este escenario, el sujeto pierde agencia frente a infraestructuras autónomas, la política se subordina al mercado y proliferan formas de identidad y disidencia que, lejos de subvertir el orden, terminan integrándose a su lógica cultural. “La tremenda dinámica del mercado financiero y de los circuitos digitales de información contribuye a la disolución de vínculos sociales (…) En este proceso, la experiencia de la discriminación se transforma en algo cada vez más individual”, escribe Rojas.

En “El peso de la consciencia”, la chilena Lucía Melloni, neurocientífica e investigadora del Instituto Max Planck de Alemania —entrevistada por Sofía Brinck—, revisa sus estudios de décadas profundizando en el significado de la consciencia, y afirma que, en un futuro, es posible que las inteligencias artificiales puedan desarrollarla. “Me preocupa que por su enorme capacidad de imitación, vamos a terminar asignándole consciencia a sistemas [como la IA] que en realidad son zombis, solo porque pueden hablar, imitarnos y engañarnos”, dice Melloni, a raíz del acelerado avance de estos modelos de aprendizaje.

En otra entrevista —titulada “Materializar la nube digital”, realizada por Gabriel Godoi— el teórico finlandés Jussi Parikka nos propone pensar la tecnología desde otra mirada. Parikka comparte la visión crítica sobre la tecnología considerando que detrás de los nuevos medios digitales con aspectos limpios hay un trasfondo de destrucción ambiental originado por la extracción de minerales y la producción de vertederos electrónicos, que afecta a comunidades de los países del llamado Tercer Mundo. En su publicación más influyente, “Una geología de los medios (2021)”, Parikka plantea que el deseo de innovación tecnológica olvida la dimensión material de la “nube digital”, y que detrás de ella hay centros de datos de alto consumo energético e hídrico, por lo que es innegable la conexión con la tierra, el suelo y el agua y su devastación.

En esta misma línea, el artista visual español Solimán López —entrevistado por Denisse Espinoza a raíz de su exposición Manifiesto Terrícola en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Parque Forestal— propone desmitificar el miedo hacia la IA por ideas extendidas como la pérdida laboral a partir de la dominación de las máquinas sobre los humanos, para comenzar a verla como parte de la misma humanidad. El artista exhibe el registro de una acción realizada en un glaciar en el Ártico donde enterró una oreja impresa en 3D biodegradable que resguarda su mensaje artístico y político para las nuevas generaciones. “Debemos ver la inteligencia artificial como un recurso natural (...) La tecnología es nuestra nueva naturaleza”, dice el artista que plantea que al igual que otros inventos, la IA es una materia prima, una fuerza productiva que el mundo debe aprender a gestionar.

En tanto, en el reportaje “El enemigo en el cuerpo”, la periodista Cristina Espinoza advierte sobre la creciente amenaza invisible de los microplásticos en la salud humana. A través de entrevistas a distintos científicos y expertos en la materia, se evidencia cómo además de contaminar el aire y el agua, los microplásticos se acumulan también en los tejidos humanos: párpados, piel, incluso en el páncreas y el corazón. “Cada día se pueden inhalar hasta 68.000 partículas de plástico en el aire interior —ya sea en el hogar o dentro del automóvil—. Es cien veces más de lo que se había estimado”, se lee en el reportaje.

Lo humano y el tacto

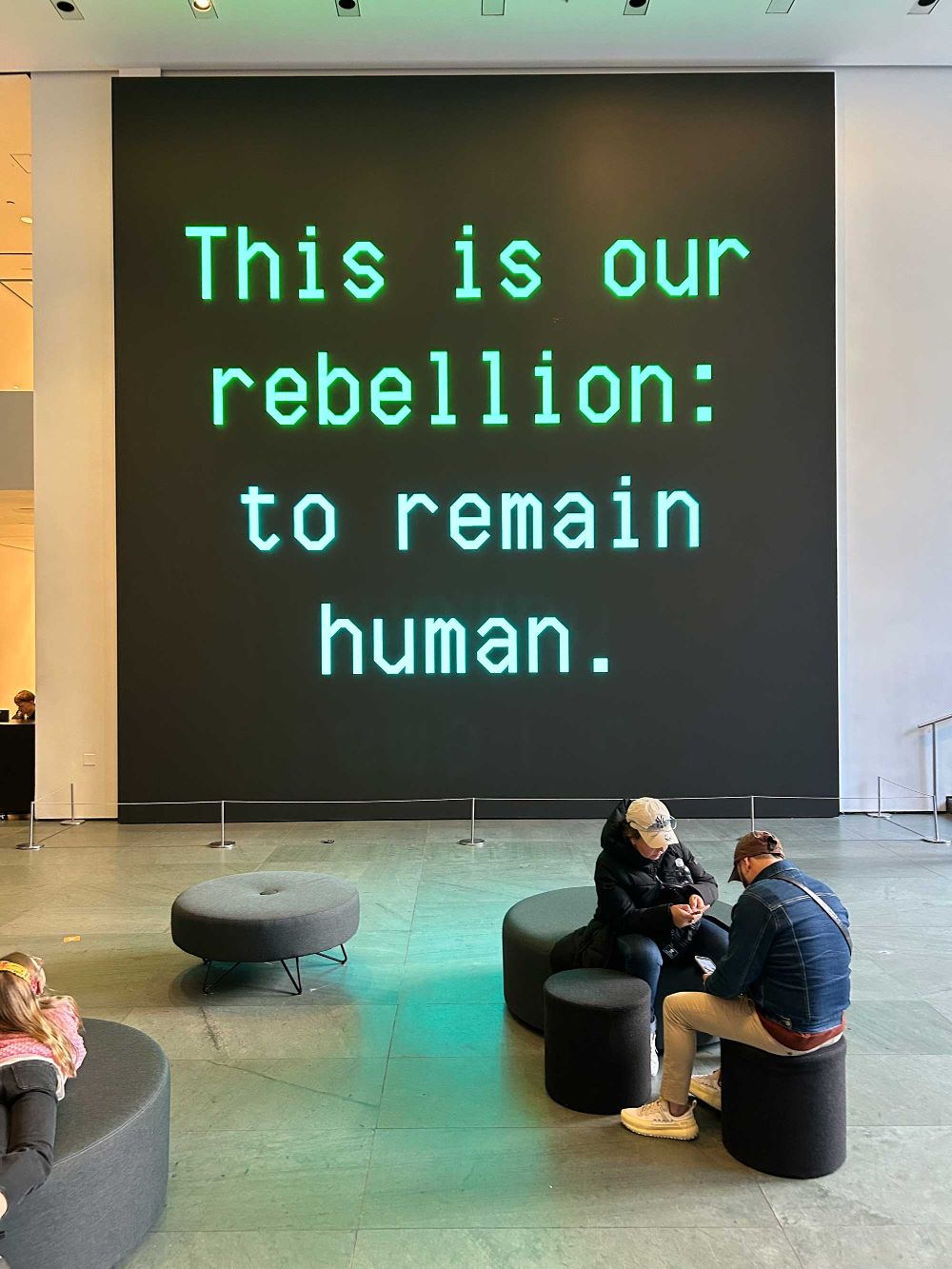

En “Parece arte”, columna de opinión del periodista, curador y crítico de arte Christian Viveros-Fauné plantea que el uso de la IA para crear obras de arte reproduce un viejo problema: la creación de un “contenido sin contexto” que vacía de sentido las formas culturales, reduciéndolas a estilos reproducibles sin historia, intención ni juicio humano. “Abstracciones conceptualmente sin vida, abiertamente sin contenido”, escribe Viveros-Fauné. Así, la IA corporativa continúa la tradición de medios (como la televisión) que homogenizan la experiencia, erosionan el contexto social y promueven un arte “sobre nada”.

En el otro extremo está la columna del escritor mexicano y director de la Revista de la Universidad de México, Jorge Comensal, quien en su columna “Los libros que me tocaron” reivindica la importancia del tacto en nuestra relación emocional con la lectura y los libros impresos, en contraste con los textos digitales. “Para dedicar un libro hay que tocarlo. Esta obviedad es importante, porque no se pueden dedicar libros electrónicos ni audiolibros”, escribe el autor, que plantea que la identidad contenida en dedicatorias o rayados en libros antiguos se está perdiendo en las abstractas memorias digitales.

En esta edición también se presenta el resultado de la primera convocatoria abierta realizada por Palabra Pública para su sección Palabra de Estudiante. El primer lugar fue para el texto “El monstruo invisible” de la estudiante de Teoría del Arte Constanza Peña, quien reflexiona sobre nuestro vínculo con las pantallas y plantea que lo intangible puede no ser el algoritmo sino justamente lo que se escapa de él: lo original del ser humano, algo que ninguna máquina puede imitar. “Lo digital no es lo opuesto de lo real, sino su traducción más frágil. Lo invisible también puede ser materia, siempre que no olvidemos que toda imagen necesita un cuerpo que la sostenga”, escribe la autora.

Revisa el número completo de la revista Palabra Pública aquí.