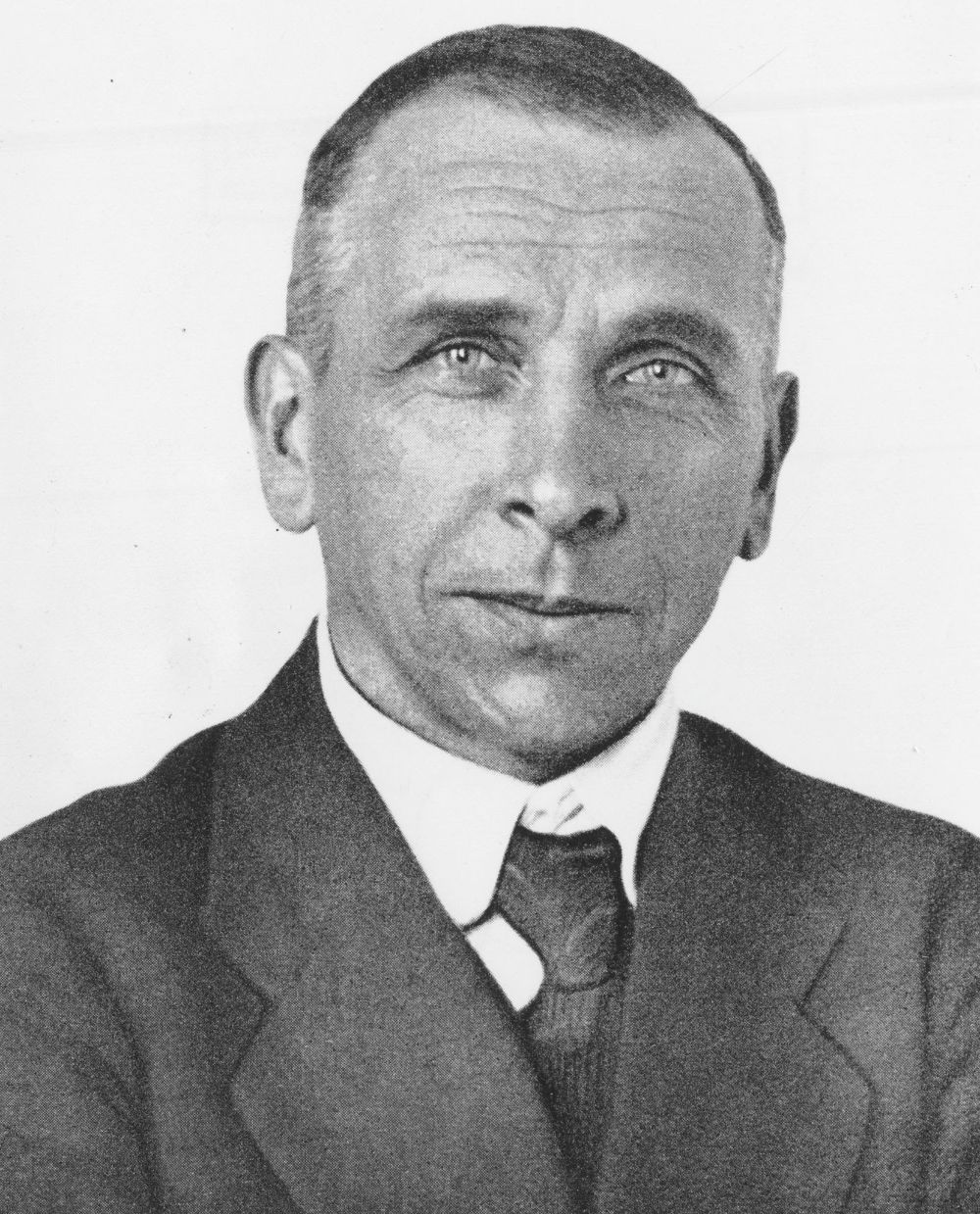

Alfred Wegener no fue el primero en proponer que los continentes se movían sobre la superficie del planeta, pero su trabajo terminó siendo uno de los más recordados e influyentes en las ciencias de la Tierra. Este 2025, su famosa obra "El origen de los continentes y océanos" (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane) cumple 110 años de su primera edición.

Publicado durante la Primera Guerra Mundial, el libro entregó sustento a lo que no era más que un presentimiento desde el siglo diecisiete: que los continentes habían cambiado de posición muchas veces a lo largo del tiempo geológico.

En sus inicios, la teoría de la deriva continental pasó de la indiferencia al rechazo y del rechazo cayó en el olvido, y fue recién en la década de los cuarenta, guerra y tecnología mediante, que fue desempolvada para ser convertida en la teoría de la Tectónica de Placas, base de la Geología moderna.

Un debate de 350 años

Todos los geólogos actuales hacen su trabajo al alero del paradigma del movilismo, el cual explica, de forma razonable y lógica, cómo se forman las montañas, cómo se deforman los continentes y cuáles son las dinámicas que producen los terremotos y gobiernan los volcanes.

Pero esta forma de interpretar el mundo tardó varios siglos en cuajar. Durante gran parte de la historia, los filósofos naturales comprendieron el devenir de nuestro planeta en términos bíblicos y creacionistas (siendo Thomas Burnet el más famoso de ellos).

En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon advirtió, mapa en mano, las similitudes de las costas de Sudamérica y África a ambos lados del Atlántico y años más tarde, el monje francés François Placet aventuró que la separación de América y Europa se produjo por el hundimiento de la Atlántida.

Todas estas elucubraciones quedaron relegadas a partir de la propagación de las ideas uniformistas de James Hutton y Charles Lyell a partir del siglo dieciocho. Esta idea revolucionaria permeó en científicos posteriores, ya que entregó un marco de pensamiento para comprender la evolución del mundo en términos de cambio y transformación paulatina, sin intervención divina.

El hallazgo de fósiles idénticos de algunas especies prehistóricas (p. ej., Lystrosaurus y Mesosaurus) en tierras tan distantes como África, India y la Antártica y la similitud geológica de la costa oriental de Brasil con la costa occidental de África, entre muchos otros descubrimientos, no podían ser explicados en otros términos que no fueran bajo una perspectiva de fragmentación y desplazamiento progresivo de los continentes.

Por eso, cuando Alfred Wegener apareció en escena con su famosa obra, en 1915, la comunidad científica ya había acumulado bastante evidencia en favor del movilismo. Su principal mérito fue haber dado sentido a toda la evidencia dispersa desde distintas áreas del conocimiento (geología, paleontología, climatología, geofísica) en un minucioso y detallado volumen.

Muy a su pesar, sin embargo, la teoría de la Kontinentverschiebungen ("movilidad continental"), como él la bautizó, fue muy mal recibida en los círculos de la época y salvo contadas excepciones (en la voz de Arthur Holmes y Alexander du Toit), fue rechazada por ser incapaz de describir las fuerzas físicas del movimiento de los continentes. Muchos críticos incluso cuestionaron su respetabilidad como científico. "En su libro no busca la verdad (…) Gran parte de su evidencia es superficial", criticó el científico inglés Phillip Lake en 1922.

"Las ideas movilistas chocaban con las concepciones ortodoxas imperantes a principios de siglo [veinte] sobre la Tierra", explica el geólogo español Francisco Anguita en el epílogo de una edición de El Origen de los Continentes y Océanos publicada en 1993.

Además, el establishment geológico mundial, liderado por los ingleses, no podía permitir que un outsider alemán, y encima meteorólogo como lo era Wegener, revolucionara las ciencias de la Tierra en medio de la Gran Guerra. Así, la teoría de la deriva continental entraría en un largo reposo, hasta que la guerra y la tecnología dieron un nuevo impulso al movilismo a partir de la década del cuarenta.

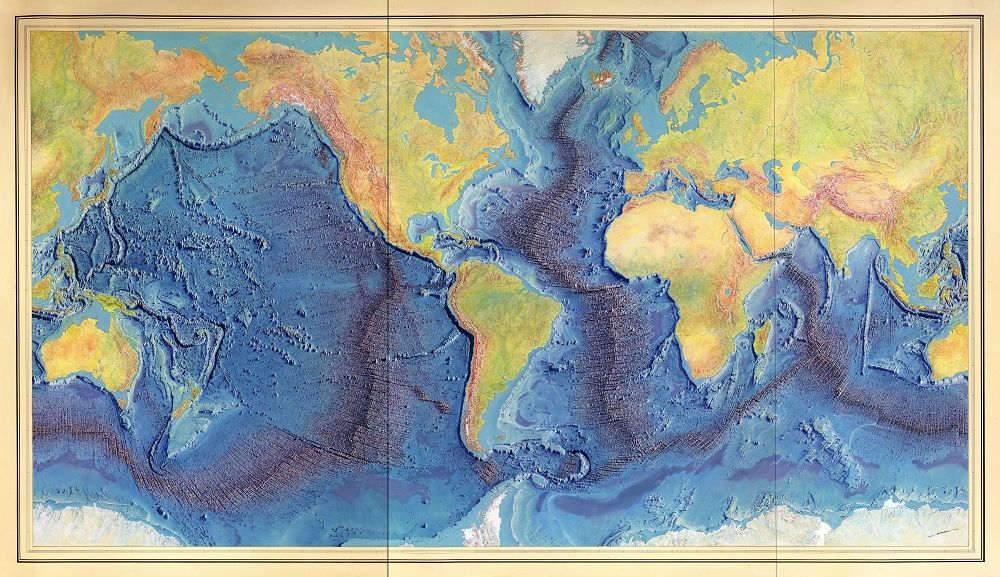

"Una razón importante por la que el debate anterior a la guerra había resultado tan poco concluyente era que desconocíamos casi por completo lo que subyacía a los océanos", escribe Anthony Hallam en su libro A Revolution in The Earth Sciences: From Continental Drift to Plate Tectonics (1973).

La posta la tomarían los norteamericanos, quienes lideraban la investigación oceanográfica mundial. En 1950, Bruce Heezen y Marie Tharp elaboraron el primer mapa detallado de la dorsal mesoatlántica (esa enorme montaña submarina que cruza el Atlántico de norte a sur), trabajo que fue rescatado más tarde por el célebre Harry Hess, geólogo y ex-comandante en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

En los años sesenta, Hess, gracias al trabajo oceanográfico y a nuevas técnicas de investigación, como el paleomagnetismo, descubrió que la edad de las rocas del fondo océanico aumentaba conforme se ampliaba la distancia a la dorsal y que sus orientaciones magnéticas también variaban según la distancia.

Estos hallazgos, que sentaron las bases de su idea de la expansión del fondo oceánico, representaban la evidencia más sólida a favor del movimiento del mundo. Hess fundamentó, con datos, lo que Wegener había concluido de forma deductiva más de cincuenta años antes.

"Ya en 1968, los francotiradores [movilistas] eran ya abrumadora mayoría y los fijistas quedaron aislados", dice Anguita. En años posteriores, la construcción de mapas globales del fondo oceánico y la correlación de sismos y terremotos a ciertas zonas precisas del mundo (los llamados límites de placas tectónicas), llevarían al triunfo del movilismo y a la formulación de la gran teoría de la Tectónica de Placas, que explica la dinámica del planeta.

Preguntas pendientes

Actualmente, los postulados movilistas se confirman día a día, incluso en tiempo real, gracias a los miles de estaciones sísmicas dispuestas en tierra firme y a los cientos de satélites que orbitan nuestro planeta.

"No existe un modelo alternativo mejor que explique los fenómenos terrestres", dice la geóloga Alida Pérez-Fodich. "Muchos aspectos de la tectónica de placas se han observado directamente", agrega el geofísico Andrei Maksymowicz.

Gracias al avance tecnológico, hoy sabemos que debajo de la corteza terrestre existe un manto y un núcleo de hierro y níquel, y que las placas tectónicas se encuentran en movimiento debido a corrientes de convección en profundidad.

Tan profundo ha llegado la ciencia que muchos geólogos y geofísicos, en lugar de hablar de tectónica de placas, han empezado a referirse a la tectónica global (concepto que considera no solo los fenómenos geológicos de la corteza, sino de toda la Tierra).

Sin embargo, aún hay muchas preguntas pendientes sobre el funcionamiento de nuestro planeta. La geóloga María Isabel Varas explica que no está del todo claro la escala de las corrientes de convección y tampoco se conoce el momento en que las placas tectónicas se formaron y entraron en movimiento.

Aquí en la superficie, agrega Alida Pérez-Fodich, aún se requieren más investigaciones para conocer a cabalidad la actividad sísmica y volcánica en ciertas zonas de la corteza (como el volcanismo de Hawaii y las islas Azores o los terremotos del Tibet).

Estas inquietudes se suman a otras, de carácter más filosófico. Aunque hemos logrado comprender los procesos geológicos de la Tierra a gran escala, aún no somos capaces de predecir su comportamiento. ¿Llegará el día en que logremos predecir un terremoto o una erupción volcánica? Los académicos son muy cautelosos al respecto. "Se me hace difícil pensar en esos términos", dice el geólogo U. de Chile, filósofo y académico del Politécnico de Milano, Hernán Bobadilla.

"Hay cosas predecibles en el sentido amplio. Por ejemplo, sabemos que los terremotos tienen una distribución espacial predecible, pero no creo que seamos capaces de predecir [exactamente] un sismo en particular con su locación y magnitud", sostiene. "El objetivo de predecir tiene sentido en condiciones ideales de laboratorio, pero no en un sistema complejo como la Tierra o la atmósfera", agrega.

Una segunda inquietud se relaciona a la relación entre geología y vida: ¿Qué tanta geología necesita la vida para abrirse camino? Diversas investigaciones han concluido que la actividad geológica de la Tierra ha sido crucial para sustentar la vida: La erosión de las rocas abona el suelo con minerales esenciales para plantas, insectos y animales. La actividad tectónica renueva la corteza de la Tierra de forma cíclica, influyendo en la química benigna de nuestra biósfera.

"La Tierra influencia la vida y la vida influencia a la Tierra. Esta idea holística lleva décadas dando vueltas", agrega Bobadilla. A tal punto esto es así, que incluso la comunidad científica ha comenzado a preguntarse por los procesos geológicos de otros mundos, como Marte o Encélado, los cuales podrían albergar vida.

Y finalmente, la interrogante epistemológica definitiva: ¿Llegará el momento en que las ideas movilistas de Wegener y sus continuadores sean reemplazadas por otra teoría? "Hay muchos episodios en la historia del pensamiento científico donde los paradigmas han sido refutados. Podemos decir efectivamente que vivimos en un paradigma movilista, pero esto siempre está en tensión interna", dice Bobadilla.

"Siempre les digo a mis alumnos que cuando estudié Geología no teníamos idea de la tectónica de placas", dice Francisco Hervé, Profesor Emérito U. de Chile y egresado de la carrera de Geología en 1964. "Hoy pensamos que es imposible que exista otra teoría, pero una teoría no puede mantenerse para siempre", concluye.