La calidad del aire en Chile ha mejorado de manera sostenida en las últimas dos décadas, pero el país aún enfrenta desafíos severos en zonas del sur y áreas industriales del norte y centro del país. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Current Status, Trends, and Future Directions in Chilean Air Quality: A Data-Driven Perspective, publicado en la revista internacional Atmosphere (MDPI) en junio de 2025. La investigación se desarrolló en el marco de los proyectos FONDECYT Regular N.º 1221951 y N.º 1241485.

El trabajo fue realizado por un equipo de investigadoras e investigadores de la Universidad de Chile, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad del Desarrollo (UDD): Manuel A. Leiva (Departamento de Química, Facultad de Ciencias, U. de Chile), Zoë L. Fleming (CR2 y UDD), Kevin Basoa (Ministerio del Medio Ambiente y CR2), Camilo Menares (CR2) y Carolina Concha (UDD).

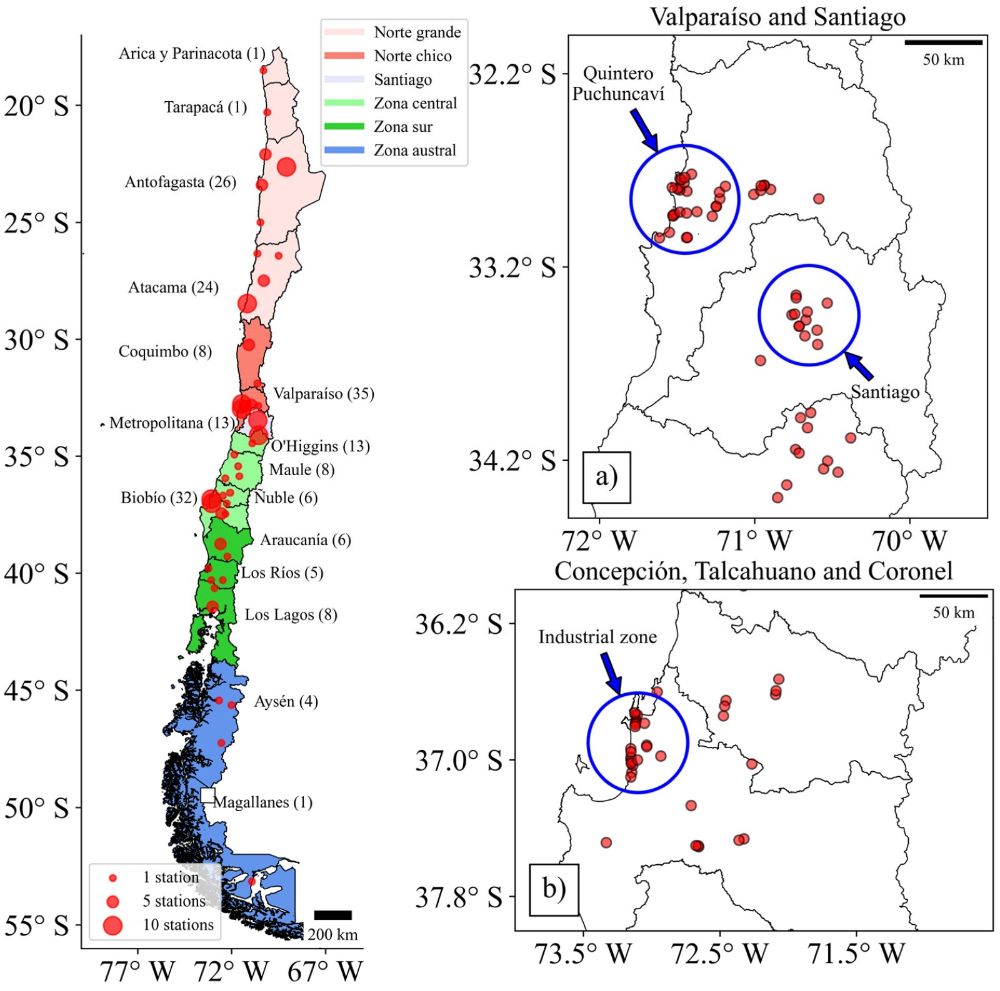

El artículo analiza más de 30 años de registros del Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), convirtiéndose en el primer diagnóstico nacional exhaustivo de largo plazo sobre la evolución de contaminantes como PM2.5, PM10, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono en las cinco macrozonas del país. Para ello, los autores sistematizaron cerca de 180 millones de datos horarios provenientes de 191 estaciones de monitoreo.

Una radiografía inédita para Chile

El estudio confirma una reducción significativa de los contaminantes más críticos. “Aquí ha mejorado la calidad del aire a lo largo de los años y la única forma de verificar eso es a través de información y monitoreo”, afirma el profesor Manuel A. Leiva, académico de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile y uno de los autores del paper. Según el análisis, Santiago ha disminuido sus concentraciones máximas de material particulado fino (PM2.5) en casi un 40% desde comienzos de los años 2000, mientras que el dióxido de azufre (SO₂) muestra descensos importantes en zonas industriales como Huasco y Quintero-Puchuncaví.

Sin embargo, las brechas territoriales persisten. “En el sur del país, el uso intensivo de la leña sigue siendo la principal causa de los altos niveles de material particulado, y no es un problema que se resuelve solo con tecnología”, advierte Kevin Basoa, investigador del CR2 y funcionario de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Explica que, pese a existir normas y una nueva Ley de Biocombustibles, “la regulación aún no se implementa plenamente y la leña es parte de la identidad y la cultura de muchas comunidades”.

El estudio también describe cómo la geografía y la meteorología condicionan la contaminación. “Chile vive bajo la influencia del anticiclón del Pacífico, que genera estabilidad atmosférica. Podemos reducir las emisiones, pero tenemos barreras geográficas y climáticas que no dependen de nosotros”, señala Leiva.

La red de monitoreo más grande de Latinoamérica… con espacio para mejorar

Chile cuenta con la red de monitoreo de aire más extensa de América Latina, con más de 200 estaciones. Pero el análisis revela vacíos importantes: solo 125 estaciones cumplieron con el estándar de 75% de cobertura de datos en 2024, y existen diferencias marcadas entre regiones.

“Tenemos una red robusta, pero con oportunidades de mejora”, enfatiza Leiva. “Hay estaciones que solo miden uno o dos contaminantes y faltan variables meteorológicas clave. Otras ciudades están subrepresentadas. Y en zonas industriales hay una sobreconcentración de estaciones que responden a obligaciones de distintas empresas, pero no necesariamente a un diseño integral del territorio”.

Basoa coincide: “Esta red se construyó gracias a políticas públicas y decisiones del Estado. Es una herramienta excepcional, pero debemos cuidarla y mejorarla. El acceso a información pública de calidad es clave para proteger a la población y diseñar buenas políticas”.

El estudio destaca además que Chile aparece recurrentemente en rankings internacionales de contaminación no porque el país sea el más contaminado, sino porque mide más y mejor que sus vecinos. “Argentina y Perú tienen pocas redes de medición online. Nosotros sí sabemos qué respiramos, y eso permite actuar”, señala Leiva.

Industrialización y justicia ambiental

El paper analiza en detalle las zonas industriales del norte y centro del país -definidas históricamente como “zonas de sacrificio”- y revela que si bien los niveles de SO₂ han disminuido, persisten episodios puntuales de emisiones que requieren mayor fiscalización.

“En las zonas de sacrificio hay una mayor densidad de estaciones de monitoreo, tanto cerca de las industrias como en las áreas residenciales colindantes. Es muy importante contar con estas mediciones para entender qué poblaciones son más afectadas. La combinación de emisiones industriales y de quema de leña en Coronel y Talcahuano hace que todavía se superen las normas de PM2.5 en algunas ocasiones del año”, señala la investigadora Zoë Fleming, del CR2 y del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo.

Por su parte, Basoa agrega que “los problemas de SO₂ están asociados a eventos industriales difíciles de monitorear porque no responden a patrones regulares, y eso exige nuevos mecanismos de catastro y control”. A su juicio, la discusión sobre justicia ambiental no es ajena al estudio: “Hay brechas territoriales claras. El norte vive los efectos de la megaminería; el sur sufre la leña húmeda; el centro recibe la carga del transporte y la mayor población”, añade.

Ciencia accionable para políticas públicas

Los autores destacan que el trabajo no busca solo describir tendencias, sino habilitar decisiones. “Después de 20 años, recién estamos logrando que los estudios científicos no queden en un paper, sino que lleguen a la sociedad y a los tomadores de decisiones”, afirma Leiva. “La idea es que esta información permita mejorar los planes de descontaminación, racionalizar la red de monitoreo y orientar nuevas inversiones”.

Basoa agrega: “En tiempos de negacionismo climático, es importante valorar el rol del Estado y de las universidades públicas. Esta red, estos datos y estas políticas existen gracias al trabajo coordinado de lo público y lo académico”.

La base de datos completa generada por el estudio es abierta y está disponible en la plataforma Zenodo, lo que permitirá que otros equipos -en Chile y en el extranjero- puedan realizar nuevos análisis y comparaciones. “Esto también es exportable a otros países de América Latina”, dice Leiva. “Tenemos un laboratorio natural que puede ayudar a mejorar la gestión de calidad de aire en la región”.