Durante la apertura, el decano Raúl Villarroel Soto subrayó la importancia de esta articulación entre el mundo académico y las políticas culturales públicas. “El vínculo entre la Facultad y la Seremi me parece fundamental, porque combina la producción rigurosa de conocimientos con la gestión y la implementación de políticas públicas”, señaló. “Esta conjunción permite que la investigación académica se traduzca en acciones culturales concretas en el territorio y que las políticas públicas se nutran de una base teórica y crítica de alta calidad”.

En su intervención, el decano Villarroel también destacó el carácter inclusivo del encuentro —que contó con intérpretes de lengua de señas— y reivindicó la figura de Mistral como pensadora integral y conciencia moral del continente. “Para Mistral la educación no fue solo transmisión de conocimiento, sino una misión moral y espiritual. Su sensibilidad hacia la desigualdad sigue interpelando a las humanidades hoy”, afirmó, añadiendo que “su trabajo en los liceos de Chile y posteriormente su reforma educativa en México a principios de los años 20 evidenciaron su visión de la escuela como eje de la equidad social”.

Por su parte, el seremi de las Culturas, Cristián Cerón Prieto, definió la conmemoración como un ejercicio de memoria activa que vincula el legado mistraliano con los desafíos culturales contemporáneos. “Celebrar esta alianza natural y necesaria con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, bastión del pensamiento crítico que hoy nos ayuda a desentrañar los reinos inagotables de nuestra Gabriela Mistral. No estamos aquí para conmemorar un trofeo en una vitrina, sino para celebrar la vigencia de una herida y la pertinencia de una lucha”, expresó. “El Nobel de 1945 no fue solo el reconocimiento a una obra literaria, sino la validación de una vida dedicada a nombrar lo innombrable y a defender la dignidad de los desheredado,s a enseñar a leer el mundo con ojos de justicia”.

Cerón destacó además los avances recientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en materia de democratización cultural, entre ellos la Ley de Fomento y Protección a la Artesanía, el Pase Cultural y el aumento presupuestario histórico para el sector. “Invertir en cultura no es un gasto, es la inversión más estratégica en el alma de Chile”, sostuvo.

El seminario, concebido como un espacio de diálogo entre la creación literaria, la educación y la política cultural, buscó releer a Mistral desde los múltiples territorios que habitó: la docencia, la diplomacia, la poesía y la reflexión histórica y social. En palabras del decano Villarroel, “esta colaboración entre la universidad y el Estado permite que la figura de Mistral vuelva a inspirar una educación pública más justa y una cultura profundamente arraigada en los derechos humanos”.

De Elqui al Nobel: una intelectual internacional

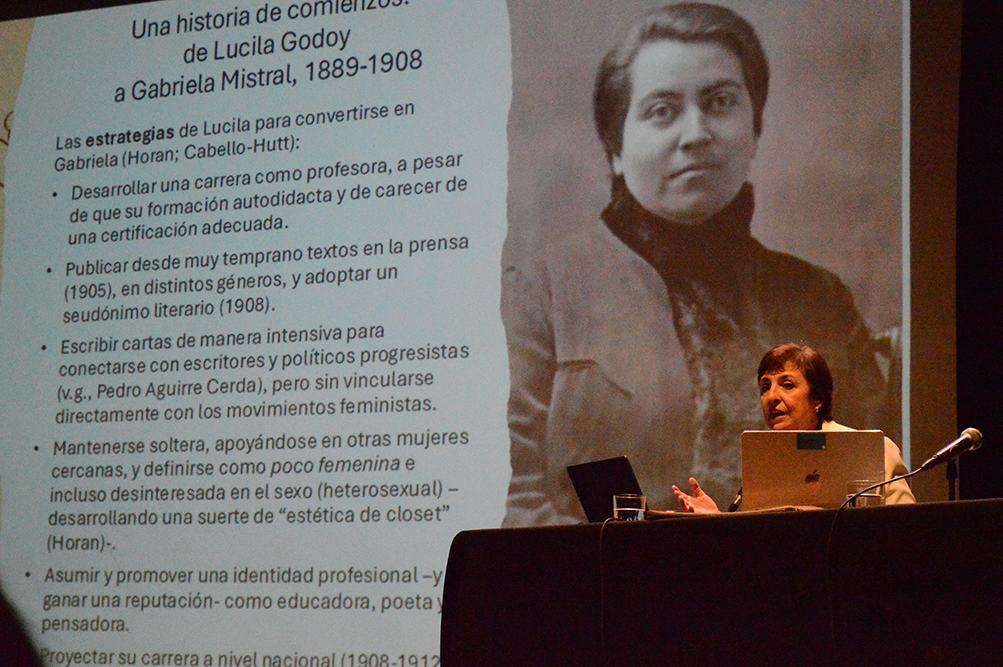

Alicia Salomone, académica del Departamento de Literatura y directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, propuso una lectura histórico-literaria de Mistral que subraya su inserción temprana en redes intelectuales latinoamericanas, su movilidad transnacional y la dimensión política y diplomática de su trayectoria. Mostró cómo la poeta construyó desde la periferia una figura pública internacional, combinando vocación pedagógica, autonomía profesional y vínculos con pensadores del continente.

En su intervención trazó una cartografía de relaciones culturales y afectivas que sitúa a Mistral en el corazón del pensamiento latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. “Hay una trama, implícita pero decisiva, en los vínculos que Mistral teje tempranamente con la intelectualidad latinoamericana. Esa red de amistades y colaboraciones fueron el sostén fundamental de su carrera internacional”, señaló Salomone, quien destacó los lazos de la poeta con figuras como José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Alfredo Palacios, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Victoria Ocampo.

Desde la Revolución Mexicana hasta los movimientos educativos y artísticos del Cono Sur, Mistral supo insertarse en un ecosistema intelectual de alcance continental, en el que la palabra era también una forma de acción política. “Cuando Gabriela llega a México en 1922 ya era parte de los debates más importantes de América Latina. No fue una invitación casual de Vasconcelos, sino el reconocimiento de una figura activa en la renovación educativa y cultural del continente”, precisó.

Salomone destacó que el triunfo en los Juegos Florales de 1914, con los Sonetos de la muerte, marcó el punto de partida de una proyección internacional sostenida por la docencia, las intervenciones públicas en periódicos y la diplomacia cultural. Desde entonces, explicó, Mistral “divide su identidad: Lucila Godoy queda en el ámbito personal y Gabriela Mistral se consolida como figura literaria, una estrategia clave para desenvolverse en un espacio cultural profundamente masculino”.

La profesora Salomone también subrayó el papel de las revistas y correspondencias en la configuración de esa red, en particular su participación en Repertorio Americano, publicación costarricense que reunió a los principales intelectuales progresistas del continente.

En su recorrido por los libros publicados en vida —Desolación (Nueva York, 1922), Ternura (Madrid, 1924) y Tala (Buenos Aires, 1938)—, Salomone destacó cómo cada obra se vinculó a un espacio geográfico e intelectual distinto: “Cada libro de Mistral está ligado a un país, a un vínculo y a una red. Su obra es, en sí misma, una geografía de afectos y alianzas”.

Uno de los momentos más destacados de la exposición fue la reconstrucción del proceso de nominación al Premio Nobel, donde la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile desempeñó un rol decisivo. “La nominación de Mistral al Nobel fue presentada por la Universidad de Chile el 14 de noviembre de 1939, a través del decano Luis Galdames, quien argumentó en favor de la calidad de su poesía, artículos y conferencias”, explicó Salomone.

Ese gesto, añadió, “fue más que un trámite académico: fue un acto de reconocimiento de la universidad pública chilena hacia una mujer que había hecho de la educación y la cultura un proyecto ético y social”. La nominación coincidió con un amplio respaldo latinoamericano y con el apoyo de miembros de la Academia Sueca, como Karl August Hagberg, quien tradujo su obra al sueco, un paso clave para la obtención del galardón.

En ese marco, Alicia Salomone recordó que cuando Gabriela Mistral fue nominada al Premio Nobel de Literatura en 1939, Pedro Aguirre Cerda era ya presidente de Chile. Su gobierno, marcado por la consigna “Gobernar es educar”, respaldó institucionalmente la candidatura presentada por la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, fortaleciendo las gestiones diplomáticas y culturales que impulsaron su reconocimiento. Es así como destacó que “la coincidencia entre la presidencia de Pedro Aguirre Cerda y la nominación de Mistral no fue casual: ambos compartían una misma fe en la educación pública y en la cultura como instrumentos de justicia social”. Esa alianza entre la poeta y el político simboliza, según Salomone, una de las convergencias más profundas entre humanismo, Estado y universidad en la historia cultural chilena.

Mistral y la (auto)didáctica emancipadora

Adrián Baeza, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, ofreció una lectura crítica del pensamiento educativo mistraliano desde la perspectiva de la didáctica contemporánea. Su intervención propuso revisar a Mistral no como una maestra de métodos, sino como una teórica de la formación y del pensamiento, cuyas intuiciones pedagógicas dialogan aún con los desafíos actuales de la educación.

“No me interesa tanto rastrear sus recetas pedagógicas, sino preguntarme cómo piensa Mistral el fenómeno educativo. En qué forma los cuestionamientos que ella hace sobre la formación pueden tener vigencia hoy”, señaló Baeza, quien destacó la capacidad de la poeta para vincular experiencia, subjetividad e historia en la comprensión de la enseñanza.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la lectura como espacio formativo. En Mistral, explicó Baeza, leer no es una técnica ni un medio para adquirir información, sino un acto de emancipación. “En el acto lector, el sujeto autodidacta se forma, debate y reescribe el mundo”.

En este marco, Baeza revisitó el texto “La instrucción de la mujer”, publicado por Mistral el 8 de marzo de 1906, como una escena fundacional de su pensamiento pedagógico. “En ese texto Mistral imagina una educación femenina basada en el acceso al conocimiento científico. Le mostraría el cielo del astrónomo, no el del teólogo, escribe. Es una metáfora solar donde la ciencia irradia la mente y libera del dogma”.

A su juicio, este pasaje muestra cómo la joven Mistral articula, mucho antes de sus ensayos pedagógicos, una idea de la educación como derecho y acto de libertad, vinculando lectura, pensamiento y emancipación.

Baeza también trazó la evolución del pensamiento mistraliano desde su inicial idealismo magisterial hacia una visión crítica del sistema escolar. “Esto podría aplicarse perfectamente a nuestras aulas de hoy, gobernadas por estándares y pruebas externas. Mistral ya advertía que allí donde el pensamiento se estandariza, la imaginación se marchita”.

El investigador definió el autodidactismo mistraliano como una contrapedagogía, una práctica que desafía la rigidez institucional y devuelve al sujeto el sentido del aprendizaje. “Mistral valoró el autodidactismo como un hecho maravilloso: una antipedagogía, una contrapedagogía. La cultura autodidacta es aprendizaje en soledad, pero también en libertad.”

Desde esa experiencia, Mistral reivindica la lectura como diálogo interior y formación de pensamiento crítico. En palabras de Baeza: “Para ella, leer es escuchar a otro mejor que nosotros. Escuchar con cortesía y con el alma alerta. Esa frase resume toda una ética de la educación como diálogo”.

Desde esa perspectiva, el académico destacó que la obra mistraliana sigue ofreciendo un horizonte crítico y humanista para la educación pública, recordando que el acto de enseñar, más que una técnica, es una práctica de libertad.

El gesto de historiar de Mistral

Alejandra Araya, académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, presentó una lectura que instala a Mistral como una figura intelectual de su tiempo, precursora de una genealogía de mujeres que escriben historia e inciden en las disputas por la comprensión de su tiempo desde un pensamiento crítico.

“Soy una mistraliana educada en dictadura, en un espacio que resistió al secuestro mistraliano de Pinochet a su figura”, recordó Araya, evocando sus años en el Liceo 6 de Niñas, establecimiento que Mistral dirigió y donde desarrolló su proyecto educativo. “En nuestra biblioteca estaban los libros que Mistral había entregado al liceo, los mismos que acompañaron su peregrinaje”.

La historiadora destacó el vínculo histórico entre el liceo y la Universidad de Chile, recordando que fueron precisamente las estudiantes de ese establecimiento quienes, en 1957, realizaron la guardia de honor durante el funeral de Gabriela Mistral en el Salón de Honor de la Casa Central: “Ese gesto resume una continuidad silenciosa: la de la educación pública femenina, que ha sostenido las humanidades, la lectura y el derecho al pensamiento”.

Araya planteó que Mistral debe ser leída dentro de una genealogía de mujeres historiadoras. “Mistral se puede recuperar en una genealogía de las mujeres historiadoras. Ella sería la primera dentro de esta línea de mujeres que escriben historia, las historiadoras en las sombras”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la autora de Desolación no sólo fue poeta o pedagoga, sino una intelectual que interpretó la historia latinoamericana desde los problemas del mestizaje, la guerra, la infancia y el lugar de las mujeres. “Las mujeres han debido desarrollar estrategias del débil dentro de un ámbito dominado por la autoridad masculina. Mistral interviene desde allí, escribiendo con autoridad sobre los temas centrales de América Latina.”

Al referirse al texto “La instrucción de la mujer” (1906), Araya lo identificó como el primer texto político de Mistral.“Podemos considerarlo su primer texto político, basado en una conciencia histórica sobre la propia situación: la de las mujeres y su derecho a la instrucción, pero más aún, al reconocimiento de su capacidad intelectual”.

“En ese texto, ella escribe como una mujer que tiene derecho no solo a ser educada, sino a ser intelectual. La historia es una escritura que interpreta el mundo, y se nos ha negado ese derecho.” Desde esa lectura, Mistral aparece como una intelectual pública que ejerce el derecho a historiar, anticipando debates feministas sobre la autoridad del conocimiento y la escritura como forma de resistencia.

La historiadora recordó un episodio clave en la vida de Mistral: la escritura del “Poema de las madres” en Temuco, inspirado en la defensa de una mujer indígena humillada públicamente. “Dice Mistral: ‘Solo una mujer puede reivindicar la honra de otra mujer’. Ese gesto fue leído como escándalo: defendía a una madre soltera, indígena, y eso le costó el cargo de directora”. Para Araya, este episodio revela el núcleo ético y político del pensamiento mistraliano: “Mistral es una mente militante. No se cambia, no tiene miedo, y además es una mujer que no se calla”.

La intervención concluyó con una reflexión sobre la dimensión feminista de la escritura mistraliana, entendida como un acto de memoria y afirmación intelectual. “El patriarcado niega a las mujeres su capacidad intelectual y, con ello, el derecho a la trascendencia. La historia, en cambio, les permite recuperar el derecho a interpretar el mundo”, destacó.

Araya propuso así una lectura feminista e histórica de Mistral: una mujer que escribe para decir lo que otras no pudieron, que desafía el silencio impuesto y funda una tradición intelectual que aún resuena en las universidades, las aulas y las comunidades lectoras. “Mistral se inscribe en una genealogía de mujeres que no solo enseñaron, sino que pensaron. Su vida y su obra son un reclamo persistente del derecho a la palabra y del derecho a la historia”.

Lecturas inmoderadas de Mistral

La mesa de conversación autodenominada como de escritoras inmoderadas estuvo integrada por Kemy Oyarzún, académica del Departamento de Literatura; Elvira Hernández, poeta y Premio Nacional de Literatura 2024; y la reconocida escritora Alia Trabucco Zerán. La conversación reunió a tres escritoras que, desde la poesía, la crítica y la narrativa, abordaron la figura de Gabriela Mistral para pensar su vigencia en la educación, la escritura y las identidades contemporáneas.

“Nos pidieron moderarnos y nosotras dijimos: mejor inmoderémonos”, ironizó Kemy Oyarzún al iniciar la mesa, definiendo el tono de una conversación que entendió la inmoderación como una práctica intelectual y política, una forma de pensar sin someterse al canon.

La escritora Alia Trabucco Zerán propuso dialogar a partir del concepto de mistralización, pensándolo como una experiencia de lectura que evoluciona con el tiempo.“He ido mistralizándome a lo largo de los años: de una Mistral domesticada, oficial, a una figura extranjera, apasionada y política”.

En su lectura, señaló, Mistral aparece como una mujer que “vivió un silencio abierto”, un espacio ambiguo entre lo público y lo íntimo, donde su condición disidente y queer se transformó en una estrategia de libertad. “Mistral vivió un silencio no como ocultamiento, sino como afirmación de sí”. De este modo, para Alia Trabucco, la mistralización es hoy una forma de apropiarse de su legado desde la diferencia: “Leerla desde los márgenes, desde el cuerpo y los afectos, es una manera de volverla nuestra contemporánea”.

Por su parte, la poeta Elvira Hernández abordó la relación entre poesía y educación, destacando la visión mistraliana de la enseñanza como acto poético. “Mistral dijo que la educación es el poema supremo”, recordó, explicando que esta frase condensa una pedagogía fundada en la creación, no en la repetición.

Desde esa perspectiva, Hernández propuso leer la poesía mistraliana como una forma de autopoiesis, una práctica de formación que vincula lenguaje, ritmo y comunidad. “Antes del autodidactismo, los griegos hablaron de autopoiesis: la poesía como creación. Mistral entendió la educación como un proceso de creación constante, no como un adiestramiento”.

La escritora enfatizó que, en un tiempo donde la escuela se ha fragmentado y la palabra ha perdido su peso, “volver a la poesía mistraliana es recuperar el sentido colectivo del aprendizaje y del decir”.

Las tres participantes coincidieron en que la obra de Mistral se funda en el ritmo y la oralidad. “Para Mistral, lo esencial de la poesía es el ritmo, la cadencia, la rima. El tema no importa: el poema nace del rumor del carro sobre las piedras, del sonido que la empuja a escribir”, señaló Hernández.

Trabucco añadió que esa musicalidad hermana a Mistral con Virginia Woolf: “El ritmo antecede a la palabra. En Mistral, como en Woolf, el sonido crea el sentido”. Oyarzún, por su parte, invitó a recuperar la “comunidad de la poesía”, aquella que se forma al leer, cantar y pensar en conjunto: “Volver a narrar, a cantar, a compartir la palabra es recuperar una forma de comunidad distinta, nacida del oído y no de la instrucción.”

La mesa “Escritoras inmoderadas” trazó, así, una lectura plural y contemporánea de Gabriela Mistral: una autora que sigue educando con su poesía, que interpela a las nuevas generaciones, recordando que la palabra poética también es una forma de acción política y pedagógica.